ゴムの圧縮永久ひずみ試験の測定方法

~結果からわかる製品の寿命予測の方法まで紹介!~

圧縮永久ひずみ試験の方法

圧縮永久ひずみは常温及び高温下もしくは低温でのゴムのへたり性(ゴムを圧縮した時どのくらい回復するのか)、耐熱性もしくは耐寒性を確認する目的で試験を行います。

試験条件に関してはJIS K6262に規格された内容に則ります。

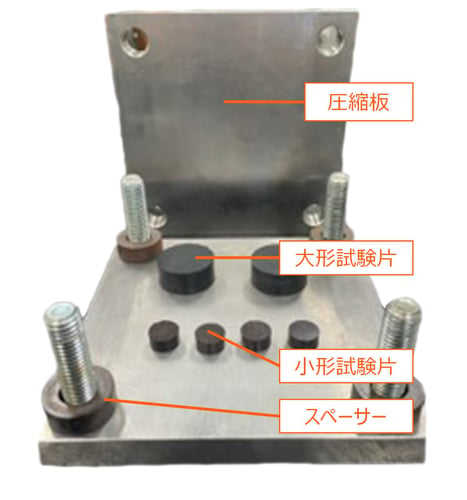

試験片

試験片は2種規定されており、一般的には大形試験片の方を用います。小形試験片については、製品から採取もしくは作製する場合に用います。

同じ材料でも試験片が異なる場合、試験結果は同一になるとは限らないため試験片形状の選択には注意しましょう。

大形試験片

直径29.0±0.5mm 厚さ12.5±0.5mm

小形試験片

直径13.0±0.5mm 厚さ 6.3±0.3mm

試験装置

圧縮板は平行,平滑で試験片からの力を受けても変形しないクロムめっき鋼板あるいは研磨したステンレス鋼板が用いられます(図1参照)。

試験前には、試験の再現性を上げるため表面にゴムへ影響を及ばさない潤滑剤(シリコーン等)を塗っておきます。

スペーサーは試験片の圧縮率により厚さを選択します(表1参照)。

| 圧縮率(%) | スペーサー厚み(mm) | |

|---|---|---|

|

大形試験片 |

25 | 9.3~9.4 |

| 15 | 10.6~10.7 | |

| 10 | 11.25~11.30 | |

|

小形試験片 |

25 | 4.7~4.8 |

| 15 | 5.3~5.4 | |

| 10 | 5.65~5.70 |

図1圧縮永久ひずみ試験に必要な装置

圧縮永久ひずみ試験を行うには、試験片に合わせて圧縮率・試験温度・試験時間を決める必要があります。

圧縮率の決め方

圧縮率は試験片の硬度(国際ゴム硬さ:IRHD)により決められます。ゴムのかたさをあらかじめ測定しておき、圧縮率を選択しましょう。

IRHD 10~79:25%

IRHD 80~89:15%

IRHD 90~95:10%

試験温度の決め方

試験温度は製品使用温度から選択するのが良いでしょう。また、注意しなくてはならない点として、低温試験の場合は測定を行う際も試験温度でなくてはならない点が挙げられます。試験片の温度変化は、測定値の変化につながり誤差の原因となります。

常温及び高温試験:23、40、55、70、85、100、125、150、175、200、225、250℃

低温試験:0、-10、-25、-40、-55、-70、-80、-100℃

測定のタイミングと試験時間

常温/高温試験の場合、試験時間経過後に試験装置を開放し、試験片を試験室の標準温度で30±3分静置後に厚みを測定します。

低温試験の場合、試験時間経過後に試験装置を開放し、試験片を低温に保ったまま対数時間軸に対し厚み変化が描ける時間毎に厚みを測定します。(例.10s、30s、1min、3min、10min、30min、1hr後)

常温/高温試験:24、72、168、168の倍数時間

低温試験:24、72時間

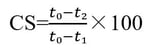

圧縮永久ひずみ率の求め方

定義式は以下の通りです。圧縮永久ひずみ(CS)の値が低いほど材料のへたり性、耐熱性もしくは耐寒性は良好となります。

CS:圧縮永久ひずみ(%) t₀:試験片の元の厚さ(mm)

t₁:スペーサーの厚さ(mm) t₂:圧縮装置から取り出し、30分後の試験片の厚さ(mm)

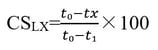

CSLX:低温圧縮永久ひずみ(%) t₀:試験片の元の厚さ(mm)

t₁:スペーサーの厚さ(mm) t₂:圧縮装置から取り出し、x秒後の試験片の厚さ(mm)

Oリングでも!圧縮永久ひずみ試験の応用

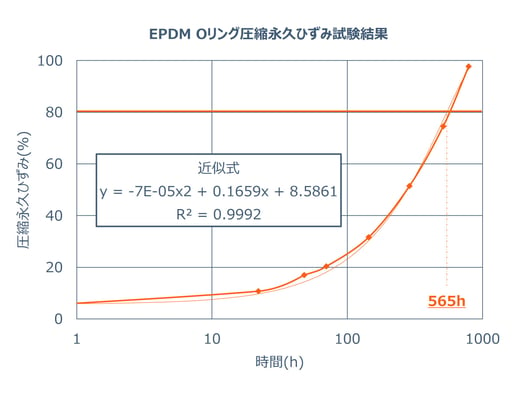

製品Oリングが実機に組み付く前後の厚みを測定し、圧縮永久ひずみを求め、寿命予測ができます(図2参照)。

図2.寿命予測の近似曲線

試験条件:線径2.4 mmOリングを150 ℃×25%圧縮

試験結果からわかる製品の寿命予測方法

一般的にCS=80%となる時間が寿命といわれている為、CS=80%になるまで試験を行うことで寿命予測を行うことができます。

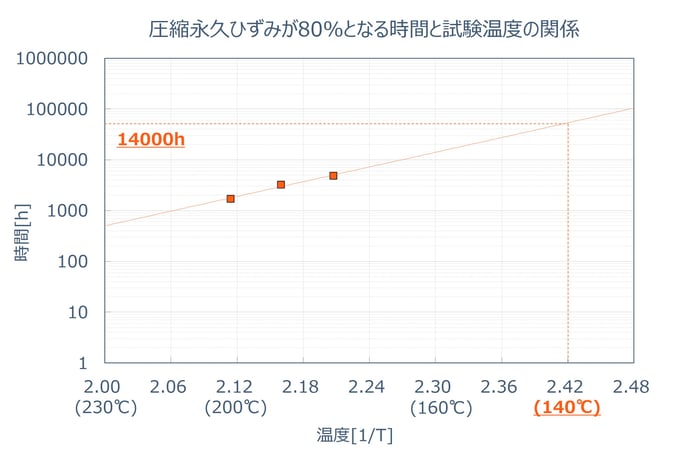

試験が長時間かかる場合には、アレニウスプロットにより推測を行うこともあります。アレニウスプロットは任意の時間でプロットを行いますが精度を上げたい場合はプロット数を増やす必要があります。

例えば、次の図は180、190、200℃で圧縮永久ひずみ試験を行い、圧縮永久ひずみが80%に達した点をそれぞれプロットし実際に作成したアレニウスプロットになります。これにより試験温度以外で圧縮永久ひずみが80%に達する時間を推測することができます。

参照:

JISK6262 書籍『ゴム試験法』