ゴムの耐熱温度

ゴムの性能を長く保つために大切な「温度」の話

ゴムの耐熱温度とは?

ゴムは温度が上昇すると、さまざまな要因によって劣化が進行してしまいます。

(※劣化の種類については、過去のコラム「ゴムはなぜ劣化する?」をご覧ください)

ゴムの劣化が進むと、硬くなったり、ボロボロになったりして、ゴムらしさ(柔軟性や弾性)が失われてしまいます。 そして、温度がある一定以上に達すると、劣化が急激に加速します。 この急激に劣化が進む温度を分解温度と言い、ゴムの能力と比較して、その温度から余裕をみた実用的に使用できる最大温度を「耐熱温度」と呼んでいることが多いです。 (※耐熱温度の定義はメーカーにより差異があります)

各ゴムの耐熱温度に起因する要素

ポリマー主鎖の構造

多くのゴムは、主鎖がC-C(炭素結合)の繋がりで構成されており、C-Cの繋がりは単結合(飽和結合)や二重結合(不飽和結合)で構成されています。不飽和結合は飽和結合よりも化学的に不安定であるため、不飽和結合を主鎖に持つゴムは全体的に耐熱性が低い傾向があります。

主鎖が飽和結合のゴム :EPDM、FKM、ACMなど

主鎖に不飽和結合を含むゴム :NR、NBR、CRなど

余談ですが、前回コラムでゴムの名前のことを書きましたが、飽和ゴムは名前の最後に「M」、不飽和ゴムは名前の最後に「R」がついていますので、名前の最後の文字で、耐熱性が良さそうか、悪そうか判断できます。

またC-C結合ではなく、さらに化学的に安定なSi-O(シロキサン結合)を主鎖に持つシリコーンは、より耐熱性が良いです。

ポリマー側鎖の極性基

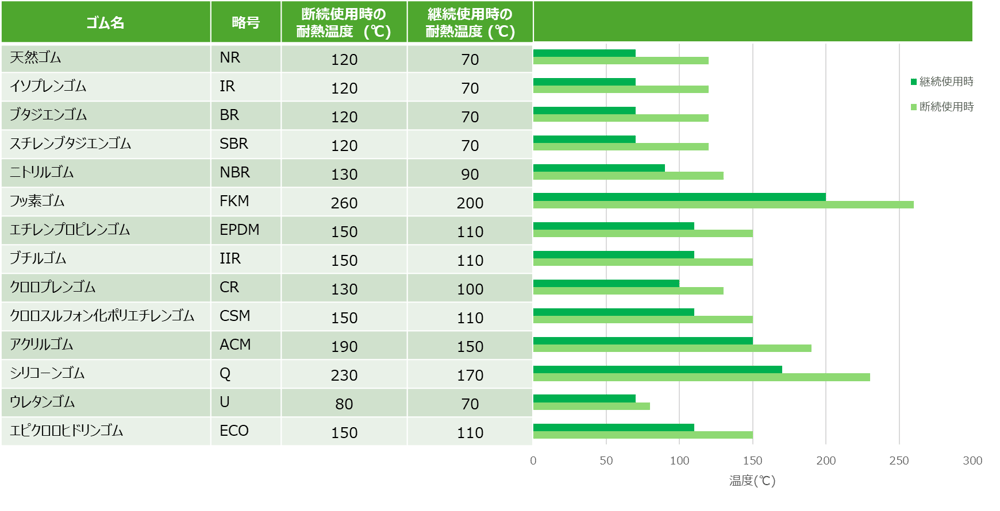

各種ゴムの耐熱温度(参考データ)

各ゴムのその他物性をご確認されたい方はこちらのリンクをご確認ください。

ご使用環境に応じた最適な素材選定も承っております。

耐熱性に不安がある場合や、素材選びでお困りのことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください!